Дирижабль-ветродвигатель

П. ДЮЖЕВ

Современные дирижабли, находящиеся в эксплуатации, значительное время пребывают на стоянках в эллинге или у причальной мачты. Нередко в таком бездеятельном положении они проводят большую часть своей «жизни». Между тем корпус дирижабля на длительных стоянках можно использовать в качестве своеобразного колеса ветродвигателя. Для этого необходимо, чтобы он мог вращаться вокруг своей продольной оси. Такой комбинированный дирижабль будет служить в полёте воздушным кораблём, а на стоянках — ветряной электростанцией.

Попытаемся нарисовать картину возможного будущего.

Гигантский воздушный корабль, вернувшийся из очередного рейса, медленно подплывает к причальной башне. Вот он пришвартовался к причалу. Начинается высадка пассажиров и выгрузка багажа. Пока пассажиры спускаются в лифтах на землю, познакомимся с воздушным кораблём.

Перед нами — жёсткий дирижабль объёмом в 200 тыс. кубических метров. Длина этого гиганта равна 210 метрам, а диаметр наибольшего поперечного сечения его составляет 42 метра. Такой воздушный корабль поднимает свыше 180 тонн полезной нагрузки.

Привлекает внимание гондола: она не скреплена наглухо с корпусом дирижабля, а подвешена к нему на двух стальных тросах. Эти тросы, обхватывающие оболочку воздушного корабля по поперечному сечению, лежат на роликах. Благодаря такому устройству при вращении корпуса дирижабля вокруг продольной оси гондола остаётся неподвижной.

Высадка пассажиров закончилась, и теперь дирижабль, отчалив от башни, медленно уходит вверх. Он увлекает за собой три стальных троса, прикреплённых к нему во время стоянки. Верхние концы их присоединены к шарикоподшипниковому механизму, устроенному в хвостовой части корабля. Нижние концы тросов закреплены на месте в трёх различных точках. Вся эта система тросов образует так называемый треугольник устойчивости, который не позволяет оторваться дирижаблю от земли даже при сильном ветре.

Длина каждого троса равна 600 метрам. На таком расстоянии от земли ветры обладают большим постоянством и достигают значительной силы. А это является необходимым условием для нормальной работы мощной ветросиловой установки.

Как только дирижабль достигает заданной высоты и тросы натягиваются, на оболочке его раскрываются лопасти, идущие в несколько рядов. Теперь корпус воздушного корабля становится мощным колесом ветродвигателя. Это колесо вращается едва заметно, совершая не более трёх оборотов в минуту.

Вокруг корпуса дирижабля, в самой широкой части его, проходит стальной пояс диаметром в 42 метра. Поверхность этого пояса зубчатая. Он вращается вместе с корпусом и служит как бы передаточным шкивом.

|

| Дирижабль-ветродвигатель удерживается при помощи трёх стальных тросов на высоте 600 метров. |

Генераторная установка мощностью 6 тыс. киловатт размещена в задней половине гондолы. Вал генератора связан с редуктором. На вал редуктора, выходящий наружу, насажено зубчатое колесо диаметром в полметра. Оно сцеплено со стальным поясом оболочки. Нетрудно подсчитать, что три оборота корпуса равны 250 оборотам зубчатого колеса. А благодаря редукторной передаче вал генератора совершает тысячу оборотов в минуту. Электроэнергия, вырабатываемая генератором, передаётся на землю по особым кабелям, подвешенным к тросам.

Когда дирижабль отправляется в рейс, ветряные лопасти на оболочке его складываются, благодаря чему общее лобовое сопротивление воздушного корабля значительно уменьшается. В полёте управление рулями глубины и поворотов осуществляется из подвесной гондолы при помощи тонких, но прочных тросов так же примерно, как в самолёте.

|

| Дирижабль-ветродвигатель в полёте. |

Автомат будущего

А. МЕЕРОВ

Проходя по улицам города, можно почти на каждом углу видеть киоски, лотки, павильоны, торгующие газетами, табачными изделиями, водами, игрушками, галантереей и другими товарами. Эта обширная сеть мелкой торговли обслуживается громадной армией продавцов. Десятки и сотни тысяч человек могут быть освобождены для другого, более производительного труда, если механизировать мелкую торговлю при помощи продавцов-автоматов.

Применяемые в настоящее время автоматы не получили большого распространения вследствие сложности их устройства, частой порчи, дороговизны. Но главный их недостаток — отсутствие широкого диапазона оплаты, в лучшем случае автомат «принимает» монеты достоинством в 5,10, 15 и 20 копеек.

Массовое распространение могут получить такие автоматы, которые просты по устройству, надёжны в эксплуатации и «отпускают» товар самой разнообразной стоимости.

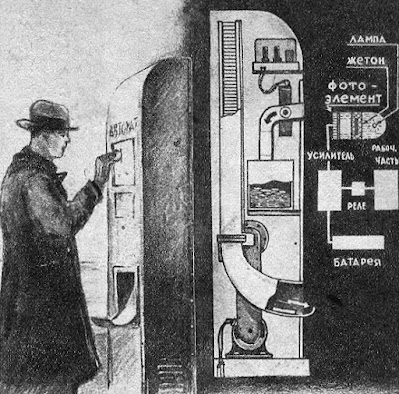

Представим себе схему подобного автомата. Он имеет всего лишь одно отверстие, в которое вместо монеты опускаются особые жетоны. Размеры этих жетонов, независимо от их денежного достоинства, одинаковы. Они делаются из пластмассы. При штамповке жетона внутрь него закладывается металлический кружочек. Диаметр кружочка определяется денежным достоинством жетона. Благодаря особому химическому составу пластмассы и железного кружка подделка жетонов исключается.

Каково же устройство автомата? Жетон, опускаемый в автомат, скатывается по жёлобу в особую луночку, где устанавливается на пути светового пучка, излучаемого небольшой лампочкой. Белый свет не сможет пройти непрозрачную пластмассу, но лучи красной части спектра пройдут её свободно. Единственным препятствием, которое они встретят на своём пути, будет металлический кружок, находящийся внутри жетона. В зависимости от размеров этого кружка жетон пропустит большее или меньшее количество инфракрасных лучей. Эти лучи попадают затем на фотоэлемент. Естественно, что чем большее затемнение получится на фотоэлементе, тем меньший ток возникнет в его цепи. Этот ток, пройдя усилитель, заставит сработать магнитно-электрическое реле, которое пошлёт импульс в рабочую часть автомата. Устройство этих рабочих механизмов таково, что в зависимости от силы импульса отпускается товар из того или иного отдела автомата.

|

| Мелкая торговля может быть механизирована путём широкого внедрения продавцов-автоматов. |

При широко развитой сети автоматов, производящих продажу самых различных предметов потребления, вполне будут оправдывать себя разменные кассы, в которых можно приобрести необходимое количество жетонов.

Дрейфующая метеостанция

А. МОРСКОЙ

Северный морской путь, который усилиями большевиков превращается в нормально действующую водную магистраль, нуждается в регулярном обслуживании метеорологическими сводками и сведениями о состоянии и движении льдов. Эту задачу могут с успехом выполнить метеорологические станции, расположенные в Центральном, полярном бассейне на дрейфующих льдах.

Возможность устройства подобных станций блестяще подтверждена замечательным дрейфом папанинцев.

Дрейф льдины толщиной около 3 метра, на которой разместился папанинский лагерь, протекал сравнительно спокойно, и до начала февраля 1938 г. ледяное поле оставалось весьма прочным. В конце января Е. Фёдоров заметил, что поле дрейфующей станции подвергается небольшим колебаниям. Спустя десять дней экспедиция оказалась на льдине размерами 30 на 50 метров.

«Судя по периоду отмеченных колебаний, ледяное поле разломилось от зыби, образовавшейся в результате шторма 26 января—1 февраля, после того как зыбь докатилась до ледяного поля», пишет Н. Н. Зубов в своей книге «Морские воды и льды».

Можно ли в условиях Арктики искусственно поддерживать льдину в таком состоянии, чтобы она была способна выдержать гораздо более длительный дрейф, чем папанинская льдина?

Конечно, небольшая метеорологическая станция, которая высадится в Полярном бассейне при помощи самолётов, не в состоянии захватить с собой достаточное количество материалов, чтобы в течение длительного времени искусственно укреплять дрейфующее ледяное поле.

А что, если воспользоваться тем материалом, каким так богата Арктика, — льдом! В самом деле, воды, из которой можно получить лёд, в Центральном полярном бассейне вполне достаточно. Низкие температуры держатся там значительную часть года. Необходимо только систематически поливать ледяное поле водой, намораживая лёд слой за слоем, а мороз надёжно скрепит это сооружение.

Но систематический подъем воды из-под льда требует и систематической затраты энергии. Где же её взять?

Нельзя ли для выполнения этой работы использовать ветер? Действительно, ветряной двигатель, соединённый с водяным насосом, может снабжать экспедицию водой практически неограниченное время, тем более что арктические ветры обладают большой силой и постоянством.

Следовательно, можно представить себе эту экспедицию так: самолёты высаживают дрейфующую метеорологическую станцию в районе Полярного бассейна; экспедиция выбирает подходящую площадку и прежде всего устанавливает ветряные двигатели и водяные насосы, с помощью которых намораживается лёд.

|

| На верхнем рисунке: искусственное намораживание льдины. Внизу — общий вид дрейфующей метеостанции. |

Если предположить, что толщина льдины будет доведена до 20 метров, то такому ледяному полю не страшны сжатия и небольшая зыбь. К тому же экипаж станции сможет систематически поддерживать прочность льдины путём дополнительных намораживаний льда в угрожаемых местах.

Искусственная льдина, вынесенная в районы тёплых течений, сможет дольше противостоять штормам и разрушающему действию тёплой воды, чем окружающий лёд. Экипаж станции не будет испытывать тех неприятных минут, которые пережили герои-папанинцы в заключительный период дрейфа.

Энергию ветра можно использовать для полной электрификации дрейфующей станции, т. е. для отопления, освещения, для работы электрической кухни и пр. Тем самым будут созданы благоприятные бытовые условия работникам дрейфующей метеорологической станции.

Комментариев нет:

Отправить комментарий