Инж. А. ИВАНОВ

Землетрясение принадлежит к числу наиболее грозных явлений природы. Нередко оно приносит колоссальные разрушения. Учёные давно уже тщательно изучают причины землетрясений и их особенности. Разработана теория, объясняющая сущность этого явления. Почти во всех странах организованы сейсмические станции, которые круглосуточно «прослушивают» земной шар. От очага землетрясения распространяются во все стороны, подобно волнам от брошенного в воду камня, так называемые упругие колебания. Они передаются в виде дрожания земной коры от одного слоя к другому, постепенно слабея и угасая. Эти упругие колебания, или, как их называют, упругие волны, улавливаются весьма чувствительными приборами — сейсмографами и регистрируются на бумажной фотоленте в виде кривой. Ежегодно 350 сейсмических станций мира отмечают до 10 тыс. землетрясений.

Наблюдая одно и то же землетрясение в различных точках земного шара, удалось установить, что упругие волны распространяются в толще земной коры со скоростью 7—8 километров в секунду.

Так возникла сейсмология — наука, изучающая землетрясения.

Сравнительно недавно появилась новая отрасль сейсмологии — прикладная разведочная сейсмометрия, которая служит для поисков и разведки залежей полезных ископаемых.

Сейсмическая разведка основана на определении скорости и пути распространения упругих волн в верхней толще земной коры. Многочисленные наблюдения показывают, что скорости распространения упругих волн в различных горных породах сильно отличаются друг от друга. В более плотных слоях колебания распространяются скорее, чем в рыхлых пластах. Так, например, в сухом песке упругие волны распространяются со скоростью всего лишь 200—300 метров в секунду, в глине же скорость их достигает почти 1800 метров в секунду, а в изверженных кристаллических породах она особенно велика и доходит до 6—7 километров в секунду.

Такое большое различие скоростей распространения упругих волн в горных породах как раз и позволило применить два основных способа сейсмической разведки: метод отражённых волн и метод преломлённых волн. Мы остановимся на первом из них, так как второй в настоящее время при разведке полезных ископаемых является подсобным и менее распространённым.

*

Метод отражённых волн подобен методу определения морских глубин с помощью эхолота. Многим помнится трагическая гибель в апреле 1912 г. большого океанского парохода «Титаник», который наскочил в тумане на громадную ледяную глыбу — айсберг. После этого случая на морских судах дальнего плавания начали устанавливать особые приборы — эхолоты; они позволяют определить расстояние от корабля до ближайшей отражающей поверхности, на пример до морского дна, айсберга и пр.

Принцип эхолота основан на измерении времени пробега звука в воде от корпуса корабля до какого-либо препятствия и обратно к кораблю. Мощный излучатель звука, представляющий собой большую мембрану, посылает звуковой импульс. Дойдя до дна моря, звуковая волна отражается от него так же, как обычное эхо от опушки леса, идёт обратно и улавливается на корабле эхолотом. Этот прибор автоматически определяет промежуток времени, который проходит между моментом излучения звука и моментом прихода эха к кораблю.

Зная этот промежуток времени и скорость распространения звуковой волны в воде, легко рассчитать глубину моря, расстояние до ледяной горы и т. п. Пусть, например, время пробега звука составляет 0,1 секунды, а скорость распространения его в воде равна 1500 метрам в секунду. Помножив время на скорость и разделив это произведение пополам (так как звук шёл туда и обратно), получим, что расстояние до ближайшей отражающей поверхности составляет 75 метров.

На таком же принципе основан и метод разведки полезных ископаемых отражёнными сейсмическими волнами. Только в этом случае упругие волны отражаются не от дна моря, а от исследуемого пласта земли, и распространяются они не в воде, а в толще горных пород, которые представляют собой неоднородную среду. Кроме того, вследствие большой поглощательной способности неоднородных пластов земли для исследований приходится применять не звукоизлучающую мембрану, а небольшие взрывы аммонала или динамита.

Взрывы производятся на глубине 10—20 метров. Они порождают искусственные землетрясения небольшой силы.

Взрывчатые вещества закладываются ниже так называемой зоны выветривания, т. е. разрыхлённых пород. Делается это для того, чтобы возможно большая часть энергии взрыва передалась в глубь земли.

Особые приборы определяют время пробега упругих волн от точки взрыва до различных пластов земли и обратно.

При определении глубины исследуемого геологического горизонта, идущего на значительном протяжении, приходится делать несколько взрывов. Сопоставляя наблюдения вдоль определённой линии исследования — профиля, удаётся вычислить среднюю скорость пробега упругих волн в толще горных пород и затем — глубину отражающего пласта.

Обычно при исследованиях в реальных условиях встречаются не один, не два, а много отражающих горизонтов, лежащих друг над другом.

Упругие волны отражаются в том случае, если два пласта, лежащие один над другим, различаются по своим физическим свойствам. Так, например, при переходе упругой волны из песков в известняки она хорошо отражается от плоскости, разделяющей оба эти слоя. При этом отражённая волна несёт значительную энергию.

Однако от границы, разделяющей разнородные пласты, упругая волна отражается не целиком — колебания земли распространяются также вглубь и затем, в свою очередь, частично отражаются от других более глубоко лежащих пластов. От каждого пласта вверх идёт отражённая волна, которая отмечается сейсмографом.

Таким образом, при каждом взрыве на одну сейсмограмму (запись колебаний почвы) регистрируются отражения от целого ряда пластов. Это очень усложняет расшифровку записей. Только тщательное сопоставление наблюдений, производимых в различных точках одного и того же профиля, позволяет установить, от какого горизонта пришла отражённая волна.

После того как вдоль каждого профиля определены глубины залегания разведываемых пластов, вычерчиваются разрезы, на которые наносятся основные геологические горизонты. Сопоставляя результаты разведки по всем профилям исследуемого участка, можно начертить топографическую карту подземного рельефа, невидимого для человеческого глаза. Так сейсмические волны, порождаемые взрывом, подобно лучам прожектора, освещают земные недра, и в этом — замечательная победа, одержанная человеческим разумом над природой.

При разведке обычными методами пластов, залегающих на значительной глубине, приходится бурить большое количество глубоких скважин.

Разведка методом отражённых волн очень сильно сокращает буровые работы и направляет их в многообещающие места. Этим методом определяется структура исследуемых пластов, углы наклона их и глубины, на которых пласты залегают. А такие данные позволяют судить о геологическом строении разведываемого участка.

Например, метод отражённых волн дал исключительно интересные результаты при исследовании так называемой парсагатской складки (особой геологической структуры нефтяного месторождения) на Апшеронском полуострове. Сотни разведочных и десятки глубоких буровых скважин были проведены на этой складке, чтобы точно изучить структуру месторождения. Эта работа велась ряд лет; она потребовала большого количества сил и средств и все же не дала достаточно полных результатов.

Благодаря сейсмическим исследованиям, проведённым в течение одного года, удалось установить структуру месторождения, разграничить пласты и точно определить места их нарушений, которые обычно свидетельствуют о наличии полезных ископаемых. Для контроля же этих результатов потребовалось всего лишь несколько буровых скважин, а не то огромное количество их, которое было пробурено.

*

Метод разведки отражёнными волнами был предложен в Советском Союзе изобретателем В. Воюцким ещё в 1923 г. Вначале видные учёные-физики считали это предложение явно фантастическим: теория этого метода тогда ещё не была разработана, не было и достаточно совершенной аппаратуры.

Практически новый метод разведки полезных ископаемых начал применяться лишь 8—10 лет назад, когда достижения радиотехники позволили разработать технически совершенную сейсмическую аппаратуру. Особенного развития этот метод достиг в последние годы при разведке нефтяных месторождений.

Аппаратура, применяемая для разведки, довольно сложна. Она отличается необычайной точностью и высокой чувствительностью. Ведь приходится наблюдать и регистрировать колебания, при которых почва смещается всего лишь на один и даже на половину микрона. А микрон — это одна тысячная доля миллиметра.

Устройство приёмников этих колебаний — сейсмографов — основано на принципе инерции. В сейсмографе имеется постоянный магнит, который скреплён неподвижно с корпусом аппарата. Близ полюсов магнита, на пружине, подвешена катушка с большим числом витков медной проволоки. Проволока изолирована и намотана на железный сердечник.

Сейсмограф ставится на землю в небольшую ямку. В момент подхода к нему толчка, направленного снизу вверх, вместе с корпусом прибора смещается и магнит; катушка же, подвешенная на пружине, в первое мгновение по инерции остаётся в покое; тем самым она как бы смещается по отношению к полюсам магнита. Затем благодаря пружине катушка начинает колебаться. Таким образом, при едва уловимых движениях почвы катушка приходит в колебание относительно полюсов магнита. Тем самым меняется число магнитных силовых линий, пересекающих катушку, и на её концах возникают электродвижущие силы. Величина этих сил крайне ничтожна: она равна примерно одной десятитысячной доле вольта.

Так механические колебания почвы превращаются сейсмографом в электрические колебания. Они передаются от сейсмографа по проводам в центральную регистрирующую полевую лабораторию, которая смонтирована на автомашине.

Для разведки отражёнными волнами применяются обычно 5—10 сейсмографов, которые устанавливаются вдоль исследуемого профиля на расстоянии 10—50 метров друг от друга.

В полевой лаборатории электрические колебания, передаваемые от всех сейсмографов, пропускаются через радио усилители. Эти колебания усиливаются в 10—20 тыс. раз, после чего регистрируются с помощью особых зеркальных гальванометров на светочувствительной фотоленте. В этих гальванометрах маленькое зеркальце укреплено на катушке с проводами, подвешенной между полюсами магнита. Луч света, испускаемый небольшой (точечной) лампой, падает на зеркальце и отражается от него на фотоленту в виде световой точки. Пока взрыва нет, зеркальце неподвижно, и точечный «зайчик» чертит на движущейся фотоленте прямую линию. Но как только в результате взрыва через катушку проходит электрический ток и тем самым создаётся магнитное поле, она начинает колебаться, а вместе с ней и зеркальце. Теперь на фотоленте вместо ровной, прямой линии вычерчивается кривая.

Регистрирующий аппарат (осциллограф) устроен таким образом, что на фотоленту падают световые «зайчики» (точки) от всех 5—10 гальванометров. В момент съёмки она движется мимо гальванометра со скоростью 40—60 сантиметров в секунду.

Фотолента после съёмки взрыва проявляется, и таким образом получается сейсмограмма. На ней прочерчено 5—10 кривых, которые представляют собой запись показаний такого же числа сейсмографов. Каждая кривая полностью характеризует колебания почвы в месте расположения данного сейсмографа.

На сейсмограмме автоматически отмечается момент взрыва; как раз в этот момент разрывается провод, опущенный в заряд, и благодаря прекращению тока в электрической цепи кривая на сейсмограмме резко сдвигается.

Отсчёт времени, прошедшего между моментом взрыва и моментом прихода отражённой волны, производится с помощью расположенной вблизи фотоленты аргоновой трубки, которая вспыхивает сто раз в секунду. Эти вспышки регистрируются на фотоленте в виде черных полос, так называемых марок времени. Частота вспышек аргоновой трубки регулируется камертоном, у которого при колебаниях размыкаются электрические контакты.

Чтобы выделить отражённые волны среди прочих «мешающих» колебаний, пользуются особыми электрическими фильтрами. Волны, отражённые от подземных пластов, удаётся выделить благодаря некоторым их особенностям: они приходят ко всем сейсмографам снизу и почти одновременно, а посторонние колебания, мешающие наблюдениям, распространяются вдоль земной поверхности и подходят к приёмным аппаратам разновременно. Это различие легко установить по сейсмограммам, так как колебания, вызванные отражёнными волнами, начинаются почти одновременно на всех кривых.

|

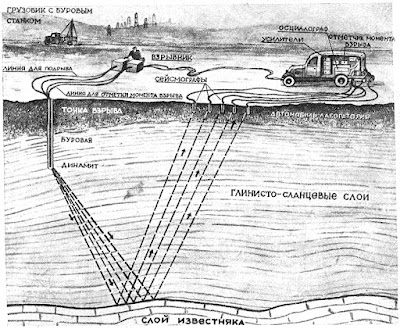

| Общая схема разведки земных недр с помощью искусственных землетрясений. |

Ещё требуется много усовершенствований и новых изобретений, которые должны улучшить и удешевить сейсмическую разведку, вышедшую лишь недавно из «младенческого возраста». Но уже сейчас около двух десятков сейсмических экспедиций ведут упорную и кропотливую работу в различных уголках нашей родины, разыскивая новым методом богатства земных недр. Этим методом разведка полезных ископаемых ведётся до глубины в 3—4 километра.

Так, изучая грозные явления природы — землетрясения, учёные и изобретатели сумели создать новый, весьма интересный метод разведки полезных ископаемых.

Разведка с помощью искусственных землетрясений наряду с другими видами геологической разведки сыграет немалую роль в решении одной из важнейших проблем третьей сталинской пятилетки — создании «Второго Баку».

Комментариев нет:

Отправить комментарий